中国全科医学 ›› 2022, Vol. 25 ›› Issue (14): 1757-1764.DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.01.604

所属专题: 心血管最新文章合辑

收稿日期:2021-12-01

修回日期:2022-02-01

出版日期:2022-03-24

发布日期:2022-04-07

通讯作者:

李爱群

基金资助:

Lida YIN1, Jiasen WANG1, Yongchao HE2, Aiqun LI1,*( )

)

Received:2021-12-01

Revised:2022-02-01

Published:2022-03-24

Online:2022-04-07

Contact:

Aiqun LI

About author:摘要: 背景 现阶段,心血管疾病仍是我国居民死亡的主要病因,每年约有1万人死于院外心脏骤停而院外心脏骤停患者生存率<5%。早期除颤为改善院外心脏骤停患者预后及降低病死率等方面提供了新方法和新途径,但现有研究结论尚存争议,且国内尚无相关系统评价。 目的 采用Meta分析法,探讨现场第一反应者使用自动体外除颤器(AED)对院外心脏骤停患者存活率的影响。 方法 计算机检索PubMed、The Cochrane Library、EMBase、CINAHL、中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台、维普网和中国生物医学文献数据库,检索时间为建库至2021年10月。搜集有关现场第一反应者使用AED对患者周存活出院率影响的病例-对照研究或队列研究,采用Cochrane系统评价方法对纳入的病例-对照研究进行质量评价,采用纽卡斯尔-渥太华量表(NOS)对纳入的队列研究进行质量评价;采用Revman 5.4软件进行Meta分析。 结果 最终纳入12篇文献,共包含29 605例患者,文献质量总体在中等以上。Meta分析结果显示,现场第一反应者使用了AED的院外心脏骤停患者周存活率高于现场第一反应者未使用AED的院外心脏骤停者〔OR=0.47,95%CI(0.45,0.50),P<0.001〕;专业现场第一反应者使用AED的院外心脏骤停患者周存活出院率高于非专业现场第一反应者使用AED的院外心脏骤停者〔OR=0.72,95%CI(0.65,0.81),P<0.001〕。 结论 现场第一反应者早期除颤可提高院外心脏骤停患者周存活出院率,且接受过早期除颤培训的专业急救第一反应者予以早期除颤较非专业急救第一反应者可有效提高院外心脏骤停患者周存活出院率。受纳入研究质量和数量的局限性,上述结论尚需开展更多大样本的前瞻性队列研究验证。

| PubMed检索策略 |

| 1.Out-of-hospital cardiac arrest |

| 2.defibrillation OR AED |

| 3.First responder OR First witness |

| 4.Nonprofessional first aid OR Emergency without medical training |

| 5.1AND 2 AND 3 AND 4 |

表1 PubMed检索策略

Table 1 PubMed search strategy

| PubMed检索策略 |

| 1.Out-of-hospital cardiac arrest |

| 2.defibrillation OR AED |

| 3.First responder OR First witness |

| 4.Nonprofessional first aid OR Emergency without medical training |

| 5.1AND 2 AND 3 AND 4 |

| 第一作者 | 发表年份(年) | 国家 | 研究类型 | 样本量(对照组/试验组) | 干预措施 | 患者周存活出院率(%)(对照组/试验组) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 对照组 | 试验组 | ||||||

| WEAVER[ | 1988 | 美国 | 病例-对照研究 | 228/276 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 19.0/30.0 |

| KELLERMANN[ | 1993 | 美国 | 队列研究 | 423/447 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 10.0/14.0 |

| WHITE[ | 1996 | 美国 | 队列研究 | 31/53 | 非专业现场第一反应者对患者使用AED | 专业现场第一反应者(医护人员)对患者使用AED | 58.1/43.4 |

| GROH[ | 2001 | 美国 | 队列研究 | 204/108 | 非专业现场第一反应者对患者使用AED | 专业现场第一反应者(医护人员)对患者使用AED | 7.8/10.6 |

| CAPUCCI[ | 2002 | 意大利 | 队列研究 | 143/211 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 3.3/10.5 |

| MYERBURG[ | 2002 | 美国 | 队列研究 | 163/122 | 非专业现场第一反应者对患者使用AED | 专业现场第一反应者(医护人员)对患者使用AED | 9.0/17.2 |

| VAN ALEM[ | 2003 | 荷兰 | 病例-对照研究 | 244/225 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 15.0/18.0 |

| HALLSTROM[ | 2004 | 美国 | 队列研究 | 107/128 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 14.0/23.4 |

| SAYRE[ | 2005 | 美国 | 病例-对照研究 | 427/154 | 非专业现场第一反应者对患者使用AED | 专业现场第一反应者(医护人员)对患者使用AED | 3.8/7.1 |

| JOHNSON[ | 2014 | 美国 | 病例-对照研究 | 7 851/11 487 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 40.6/59.4 |

| HASSELQVIST-AX[ | 2017 | 瑞典 | 队列研究 | 694/875 | 非专业现场第一反应者对患者使用AED | 专业现场第一反应者(医护人员)对患者使用AED | 24.9/31.4 |

| STASSEN[ | 2021 | 南非 | 病例-对照研究 | 860/69 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 1.3/7.4 |

表2 纳入研究的基本特征

Table 2 Basic characteristics of the included literatures

| 第一作者 | 发表年份(年) | 国家 | 研究类型 | 样本量(对照组/试验组) | 干预措施 | 患者周存活出院率(%)(对照组/试验组) | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 对照组 | 试验组 | ||||||

| WEAVER[ | 1988 | 美国 | 病例-对照研究 | 228/276 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 19.0/30.0 |

| KELLERMANN[ | 1993 | 美国 | 队列研究 | 423/447 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 10.0/14.0 |

| WHITE[ | 1996 | 美国 | 队列研究 | 31/53 | 非专业现场第一反应者对患者使用AED | 专业现场第一反应者(医护人员)对患者使用AED | 58.1/43.4 |

| GROH[ | 2001 | 美国 | 队列研究 | 204/108 | 非专业现场第一反应者对患者使用AED | 专业现场第一反应者(医护人员)对患者使用AED | 7.8/10.6 |

| CAPUCCI[ | 2002 | 意大利 | 队列研究 | 143/211 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 3.3/10.5 |

| MYERBURG[ | 2002 | 美国 | 队列研究 | 163/122 | 非专业现场第一反应者对患者使用AED | 专业现场第一反应者(医护人员)对患者使用AED | 9.0/17.2 |

| VAN ALEM[ | 2003 | 荷兰 | 病例-对照研究 | 244/225 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 15.0/18.0 |

| HALLSTROM[ | 2004 | 美国 | 队列研究 | 107/128 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 14.0/23.4 |

| SAYRE[ | 2005 | 美国 | 病例-对照研究 | 427/154 | 非专业现场第一反应者对患者使用AED | 专业现场第一反应者(医护人员)对患者使用AED | 3.8/7.1 |

| JOHNSON[ | 2014 | 美国 | 病例-对照研究 | 7 851/11 487 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 40.6/59.4 |

| HASSELQVIST-AX[ | 2017 | 瑞典 | 队列研究 | 694/875 | 非专业现场第一反应者对患者使用AED | 专业现场第一反应者(医护人员)对患者使用AED | 24.9/31.4 |

| STASSEN[ | 2021 | 南非 | 病例-对照研究 | 860/69 | 现场第一反应者对患者未使用AED | 现场第一反应者对患者使用AED | 1.3/7.4 |

| 第一作者 | 发表年份(年) | 随机分配方法 | 盲法 | 分配隐藏 | 结果数据完整 | 无选择性报告研究结果 | 其他偏倚来源 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| WEAVER[ | 1988 | 随机数字表法 | 双盲 | 是 | 完整 | 是 | 无 |

| VAN ALEM[ | 2003 | 仅提供随机 | 不清楚 | 不清楚 | 完整 | 是 | 无 |

| SAYRE[ | 2005 | 随机数字表法 | 双盲 | 是 | 完整 | 是 | 无 |

| JOHNSON[ | 2014 | 随机数字表法 | 单盲 | 是 | 完整 | 是 | 无 |

| STASSEN[ | 2021 | 仅提供随机 | 双盲 | 是 | 完整 | 是 | 无 |

表3 病例-对照研究Cochrane系统评价

Table 3 Cochrane system evaluation of case-control experiment

| 第一作者 | 发表年份(年) | 随机分配方法 | 盲法 | 分配隐藏 | 结果数据完整 | 无选择性报告研究结果 | 其他偏倚来源 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| WEAVER[ | 1988 | 随机数字表法 | 双盲 | 是 | 完整 | 是 | 无 |

| VAN ALEM[ | 2003 | 仅提供随机 | 不清楚 | 不清楚 | 完整 | 是 | 无 |

| SAYRE[ | 2005 | 随机数字表法 | 双盲 | 是 | 完整 | 是 | 无 |

| JOHNSON[ | 2014 | 随机数字表法 | 单盲 | 是 | 完整 | 是 | 无 |

| STASSEN[ | 2021 | 仅提供随机 | 双盲 | 是 | 完整 | 是 | 无 |

| 第一作者 | 研究人群选择 | 组间可比性是否控制混杂因素 | 结果测量 | 总分 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 暴露组代表性 | 非暴露组代表性 | 暴露因素确定 | 研究时,尚无要观察的指标 | 盲法独立评价 | 随访时间足够长 | 随访完整性 | |||

| KELLERMANN[ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |

| WHITE[ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |

| GROH[ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |

| CAPUCCI[ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |

| MYERBURG[ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |

| HALLSTROM[ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |

| HASSELQVIST-AX[ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |

表4 队列研究NOS量表评价(分)

Table 4 NOS scale evaluation of cohort study

| 第一作者 | 研究人群选择 | 组间可比性是否控制混杂因素 | 结果测量 | 总分 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 暴露组代表性 | 非暴露组代表性 | 暴露因素确定 | 研究时,尚无要观察的指标 | 盲法独立评价 | 随访时间足够长 | 随访完整性 | |||

| KELLERMANN[ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |

| WHITE[ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |

| GROH[ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |

| CAPUCCI[ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |

| MYERBURG[ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |

| HALLSTROM[ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |

| HASSELQVIST-AX[ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |

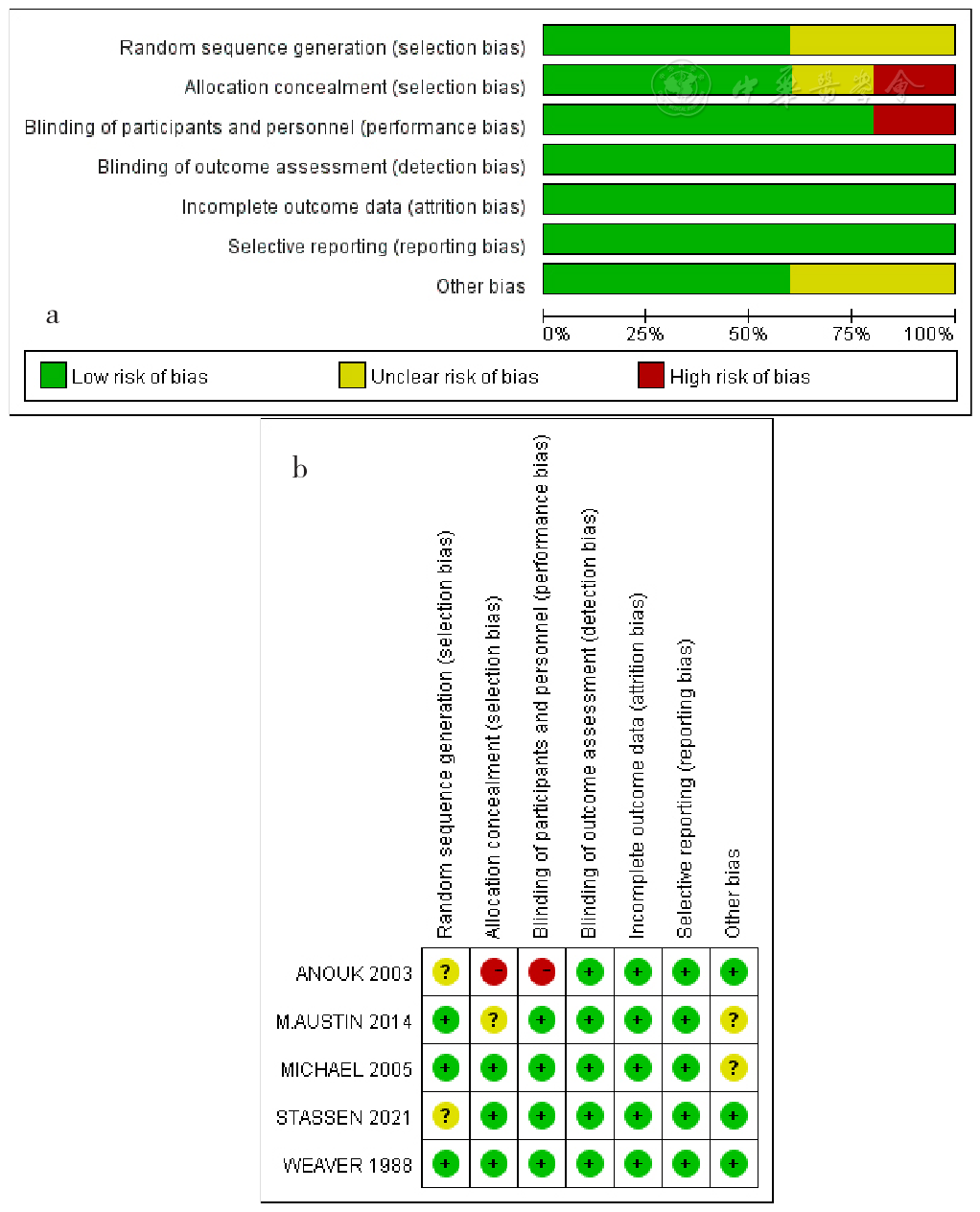

图2 Cochrane偏倚风险评估示意图注:a为作者对所有纳入研究的每个偏倚风险的判断(以百分比表示),b为作者对每个纳入研究的每个偏倚风险项目的判断

Figure 2 Analysis of the risk of bias in included randomized controlled trials in accordance with the Cochrane risk-of-bias tool guideline

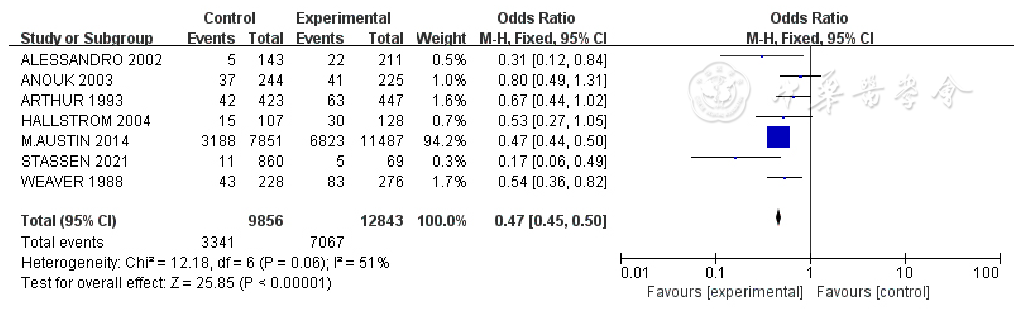

图3 现场第一反应者是否使用AED对患者周存活出院率比较的森林图

Figure 3 Forest map for comparison of weekly survival and discharge rates of patients between on-site first responders and early defibrillation

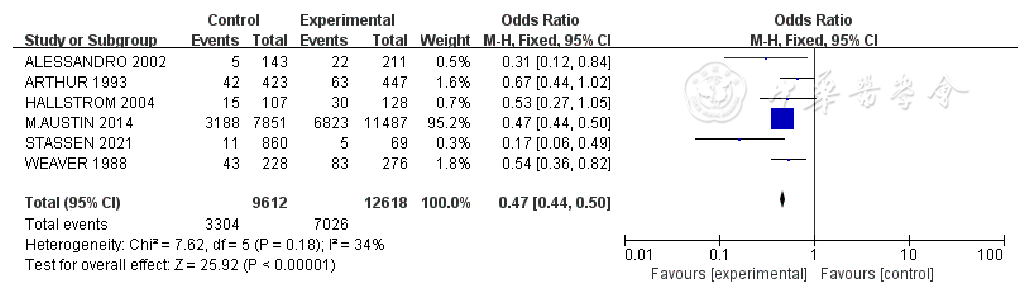

图4 敏感性分析后的现场第一反应者是否使用AED对患者周存活出院率比较的森林图

Figure 4 Forest map of comparison of survival and discharge rates of patients in week between early AED and field first responder after sensitivity analysis

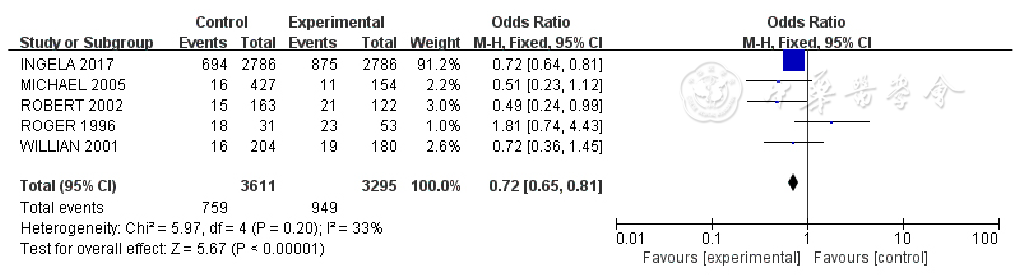

图5 现场第一反应者使用AED的专业性对患者周存活出院率比较的森林图

Figure 5 Forest map for comparison of the professionalism of early defibrillation of field first responders on the patient's weekly survival and discharge rate

| [1] |

林音,祝雪花. 基层医务人员院外实施心肺复苏的意愿及障碍因素的质性研究[J]. 医学与哲学,2020,41(5):57-60,65. DOI:10.12014/j.issn.1002-0772.2020.05.13.

|

| [2] |

|

| [3] |

李晓丹,郑康,马青变. 电话指导的心肺复苏研究进展[J]. 心血管病学进展,2020,41(2):107-110. DOI:10.16806/j.cnki.issn.1004-3934.2020.02.001.

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

吴晓玲,杨淋,丁昭鑫,等. 院前干预对院外心脏骤停患者救助的重要性[J]. 当代医学,2020,26(7):183-187. DOI:10.3969/j.issn.1009-4393.2020.07.076.

|

| [8] |

李爽.院外心搏骤停数据库构建及基于MCLP的急救资源优化配置与策略研究[D]. 上海:中国人民解放军海军军医大学,2019.

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] | |

| [12] |

|

| [13] |

鲁利斌.心搏骤停患者院外急救现状调查研究——基于郑州院外心搏骤停患者的流行病学调查和转归分析[D]. 新乡:新乡医学院,2019.

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

刘万萍. CCP与ICP院前急救模式对院外心搏骤停患者抢救及预后效果影响[J]. 临床急诊杂志,2020,21(2):120-124. DOI:10.13201/j.issn.1009-5918.2020.02.005.

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

张琼,申晓莉,苑艺,等. 居民心肺复苏知识程度和培训意愿的调查研究[J]. 中国健康教育,2021,37(7):665-667,671. DOI:10.16168/j.cnki.issn.1002-9982.2021.07.021.

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

李爽,郭子剑,王胥人,等. 院外心搏骤停数据库的构建[J]. 中华急危重症护理杂志,2020,1(3):197-202. DOI:10.3761/j.issn.2096-7446.2020.03.001.

|

| [44] |

杜昌,余剑波.院外心搏骤停患者心肺复苏时间对其生存率的影响[J]. 中国老年学杂志,2018,38(3):644-646. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2018.03.056.

|

| [45] | |

| [46] |

张兵,李爽,桂莉. 院外心搏骤停第一反应人空间需求配置研究[J]. 解放军护理杂志,2021,38(1):9-12. DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2021.01.003.

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

倪绍洲,朱家永,李顺青,等. 我国居民自动体外除颤仪使用和知晓情况的现状调查[J]. 中国全科医学,2019,22(26):3171-3174. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2019.00.021.

|

| [50] |

|

| [51] |

吕传柱,张华,陈松,等.中国AED布局与投放专家共识[J]. 海南医学院学报,2020,26(15):1138-1145. DOI:10.13210/j.cnki.jhmu.20200729.003.

|

| [1] | 许佳兰, 阎红, 文君, 周紫彤, 王思宇. 老年癌症患者潜在不适当用药发生率的Meta分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(30): 3815-3822. |

| [2] | 周晟, 邓长生, 邹冠炀, 宋健平. 疟疾心血管疾病并发症发病机制的研究进展[J]. 中国全科医学, 2025, 28(27): 3466-3472. |

| [3] | 张天宇, 于海搏, 陈飞, 李新, 张佳佳, 詹晓凯, 申曼, 汤然, 范斯斌, 赵凤仪, 黄仲夏. POEMS综合征全身系统性治疗疗效和安全性的Meta分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(27): 3447-3455. |

| [4] | 全家霖, 朱琳, 苏煜, 陈泽恺, 陈梓淇, 张卓凡. 运动方式对超重或肥胖儿童青少年执行功能改善效果的网状Meta分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(27): 3422-3431. |

| [5] | 向心月, 张冰青, 欧阳煜钦, 汤文娟, 冯文焕. 短期内科门诊减重对肥胖患者动脉粥样硬化性心血管疾病风险的影响研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(26): 3229-3239. |

| [6] | 刘银银, 隋鸿平, 李婷婷, 姜桐桐, 史铁英, 夏云龙. 乳腺癌治疗相关心脏毒性风险预测模型的研究进展[J]. 中国全科医学, 2025, 28(24): 3072-3078. |

| [7] | 蒋世华, 朱政, 任盈盈, 朱垚磊, 王越, 高希彬. 中国儿童青少年近视患病率及影响因素的Meta分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(24): 3043-3052. |

| [8] | 李浩, 李江涛, 刘丹, 王建军. 贝利尤单抗和阿尼鲁单抗及泰它西普治疗系统性红斑狼疮疗效和安全性的网状Meta分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(23): 2924-2933. |

| [9] | 王笑林, 李秋月, 周彦君, 张金辉, 梁涛. 转移性结直肠癌患者呋喹替尼治疗相关心血管毒性发生率和风险的Meta分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(23): 2934-2940. |

| [10] | 马盼盼, 王思静, 游娜, 丁大法, 鲁一兵. Danuglipron与Orforglipron治疗2型糖尿病疗效及安全性的Meta分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(21): 2679-2685. |

| [11] | 胡婉琴, 余深艳, 曹学华, 向凤, 贾钰. 中国儿童性早熟影响因素的Meta分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(21): 2661-2671. |

| [12] | 阿迪力·吐尔孙, 程刚. 非奈利酮治疗2型糖尿病肾病有效性和安全性的Meta分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(21): 2686-2691. |

| [13] | 郭盛滕, 张芬芬, 万迪, 于冬梅, 王庆华. 重症急性胰腺炎并发急性肺损伤危险因素的Meta分析[J]. 中国全科医学, 2025, 28(20): 2546-2554. |

| [14] | 潘姚佳, 傅方琳, 韩正, 孙梦, 顾怀聪, 王为强. 肥胖类型与心血管代谢性共病的关系:基于不同性别的中年居民[J]. 中国全科医学, 2025, 28(18): 2285-2293. |

| [15] | 韩正, 孙梦, 傅方琳, 潘姚佳, 王为强. 50岁及以上人群三酰甘油葡萄糖指数与心血管代谢性共病关系的研究[J]. 中国全科医学, 2025, 28(18): 2278-2284. |

| 阅读次数 | ||||||

|

全文 |

|

|||||

|

摘要 |

|

|||||